Sur l'admission des femmes au droit de cité

Soumis par José le mer, 14/07/2021 - 16:50 Nicolas de Condorcet a pris des positions sur l'égalité qui allaient à contre-courant de son époque - et qui peuvent sembler anachroniques dans sa position.

Nicolas de Condorcet a pris des positions sur l'égalité qui allaient à contre-courant de son époque - et qui peuvent sembler anachroniques dans sa position. C'est toute la discussion de ce texte sur l'admission des femmes au droit de cité, où il réfute les causes individuelles par de subtiles comparaisons entre les incompétences réelles de certains hommes, qui ne les empêchent pas d'exercer des fonctions de pouvoir, et les incapacités supposées des femmes qui légitiment leur exclusion, dans les discours des hommes.

Alors qu'il était établi dans la société de son époque qu'il y avait une différence de nature entre les hommes et les femmes, théorisée en particulier par Rousseau dans L'Émile ou De l'éducation, Condorcet insiste sur les capacités différentes créées par une éducation discriminatoire, voire par l'absence d'accès des femmes à une éducation. Ce sujet sera également au cœur de sa réflexion sur l'école publique.

Son postulat est que l'égalité est le seul ordre naturel. Et il montre paragraphe après paragraphe que l'inégalité est socialement construite. Ce qu'il montre ici pour les femmes peut être étendu, avec le même raisonnement, à toutes les autres inégalités ou discriminations et cela semble être son propos lorsqu'il parle des lois absurdes et barbares du garde des sceaux d’Armenonville.

Ce texte sur l'admission des femmes au droit de cité reste d'actualité plus de 200 ans après avoir été rédigé, y compris parmi nous, dans la France du XXIème siècle, où l'égalité est trop souvent associée à la notion de complémentarité (qui rend la femme toujours seconde) ou à des considérations économiques, lorsqu'on la justifie par sa "rentabilité" en étudiant les effets de la mixité dans les entreprises, comme le montre en particulier Réjane Sénac.

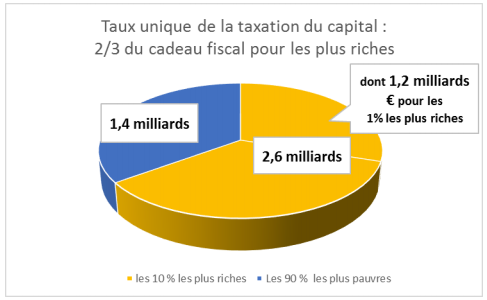

« Dans un contexte où 10% des Français-e-s les plus riches détiennent déjà plus de la moitié des richesses, la réforme fiscale annoncée risque de creuser encore davantage les inégalités. Les 10% les plus riches bénéficieront d’une hausse de revenus au moins 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres pendant que les contributions fiscales des entreprises seront largement réduites alors que leurs bénéfices explosent » - dit Oxfam dans une étude publiée le 25 septembre 2017.

« Dans un contexte où 10% des Français-e-s les plus riches détiennent déjà plus de la moitié des richesses, la réforme fiscale annoncée risque de creuser encore davantage les inégalités. Les 10% les plus riches bénéficieront d’une hausse de revenus au moins 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres pendant que les contributions fiscales des entreprises seront largement réduites alors que leurs bénéfices explosent » - dit Oxfam dans une étude publiée le 25 septembre 2017. Ce texte de Miles Corak fait une analyse de la mobilité sociale en rapport avec l'importance de l'inégalité dans la société. Ce qu'il appelle la "mobilité sociale" est la capacité pour chaque génération de ne pas reproduire seulement le niveau de vie de ses parents, mais d'être en capacité de l'améliorer. Les sociétés qui offrent cette capacité sont considérées "fluides", celles qui ne l'offrent pas, ou peu, sont considérées "rigides". C'est-à-dire qu'elles s'organisent autour d'une stratification sociale qui se reproduit à l'identique ou presque de génération en génération. Dans ce dernier cas, chaque génération n'a pas une "égalité des chances" dans le domaine de l'amélioration de sa condition et d'accéder à des responsabilités, du prestige, des relations sociales valorisantes.

Ce texte de Miles Corak fait une analyse de la mobilité sociale en rapport avec l'importance de l'inégalité dans la société. Ce qu'il appelle la "mobilité sociale" est la capacité pour chaque génération de ne pas reproduire seulement le niveau de vie de ses parents, mais d'être en capacité de l'améliorer. Les sociétés qui offrent cette capacité sont considérées "fluides", celles qui ne l'offrent pas, ou peu, sont considérées "rigides". C'est-à-dire qu'elles s'organisent autour d'une stratification sociale qui se reproduit à l'identique ou presque de génération en génération. Dans ce dernier cas, chaque génération n'a pas une "égalité des chances" dans le domaine de l'amélioration de sa condition et d'accéder à des responsabilités, du prestige, des relations sociales valorisantes.

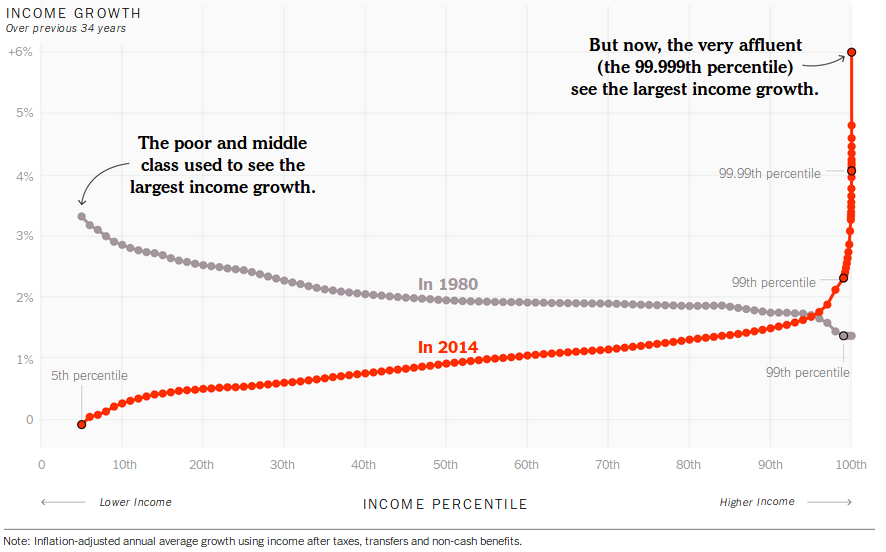

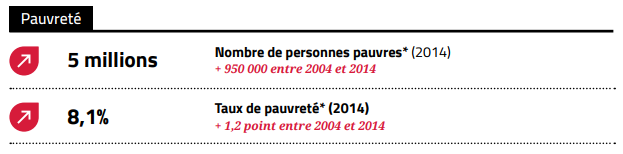

Alors que la France n'a pas connu de récession depuis 2004 (contrairement à des pays comme la Grèce), on voit qu'en dix ans le nombre de personnes pauvres a augmenté à la fois en nombre et en taux. C'est une tendance lourde qui revient de rapport en rapport, d'étude en étude, de statistique en statistique. Cela ne manque pas de nous interroger sur une tendance du type de celle constatée aux États-Unis d'Amérique,

Alors que la France n'a pas connu de récession depuis 2004 (contrairement à des pays comme la Grèce), on voit qu'en dix ans le nombre de personnes pauvres a augmenté à la fois en nombre et en taux. C'est une tendance lourde qui revient de rapport en rapport, d'étude en étude, de statistique en statistique. Cela ne manque pas de nous interroger sur une tendance du type de celle constatée aux États-Unis d'Amérique,  Cet

Cet